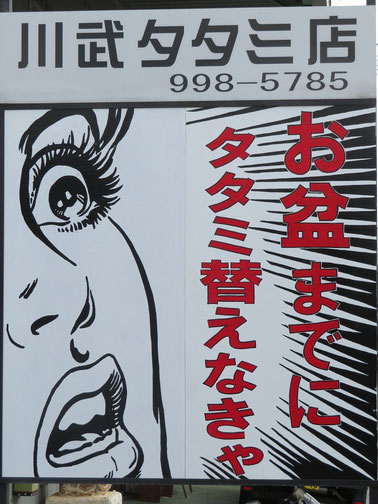

お正月 間に合います

沖縄県

お正月前 の 畳替え 頑張って間に合わせます!

お正月をきれいな畳で迎えていただこうと、川武タタミ店職人一同 張り切って作っています。

朝 お預かりして 夕方納品もできます。

ご都合の良い日程があれば早めにご予約お願いします。

*障子の張替えや、ふすま、アミ戸なども年内に仕上げられるように頑張ります(障子・ふすま・アミ戸は日数がかかりますのでゆとりをもってお電話いただけると助かります)

母の日 畳替えをプレゼント

八重瀬町

母の日 プレゼント

毎日 過ごす場所を明るく整える、というプレゼントはどうでしょう?

長く使い続けるものなので、いつの間にか擦り切れていて、なかなか畳替えのタイミングをつかめずにいるということも多いと思います。

川武タタミ店では前もって見積もりをして材料を見ていただき、施工は「この日はこのお客様の畳を作る日」と予定を組んで、朝畳をお預かりして、夕方までには畳をお届けできるようにしています。

毎日布団を敷いて寝る部屋だから、何日もかかると不便だと心配して畳替えを控えていらっしゃることもあるので1日仕上げできるように取り組んでいます。

感謝の気持ちを伝えるお手伝い、気持ちを込めて丁寧に畳を作らせていただきたいと思います。

うるま市 照間より 新しいビーグ表入荷しました

うるま市

今回、入荷できた県産ビーグの畳表、イ草が丈夫すぎて 刈り取りも、織機で織ることもむずかしいよ、と農家さんがおっしゃるほど 特別 太くて丈夫なイ草です。

丈夫な県産ビーグの中でも 特に丈夫で、昔の沖縄ビーグを思い出させるような畳表に仕上がっています。

香りや、イ草の表皮の厚みの違いなど、実際にご覧になってみてください。

カビ対策!畳のお手入れ方法

八重瀬町

梅雨の間 クーラーや除湿器をつけっぱなしにして温度・湿度を対策できれば最も安心です が「和室にクーラーがない。除湿器を持っていない」というときにもできる畳のカビ対策を考えてみます。

*新しい畳はカビが生えやすいので1年目の梅雨はカビ予防を!

① 梅雨の間、一日中ずっと扇風機を畳に当てる(電気代・約25円/日・強風)・・・カビの胞子を付着させないため

② フローリングワイパーで畳を拭き掃除・・・目に見えないカビの胞子を拭き取るため。和室が汚れていなくても畳の表面をサッと拭いてカビの種を取ってしまいましょう

③ 洗濯物を畳の部屋に干さない

5、6月の沖縄は湿度80%を超え、あちこちでカビが生えやすくなってきます。新しい畳を気持ちよくお使いいただけるよう予防が大切です。(もし、生えてしまったという場合は質問Q&Aにお掃除方法を載せてあります)

梅雨明け 畳替えの時期です

沖縄県

梅雨が明けました!

一年のうちでも畳替えに最適な時期です。

畳のひんやりとした涼しさ、ごろんと寝ころがったり、少し仮眠をとったり、夏を涼しく畳を楽しんでいただけると嬉しいです。

肌ざわり、香りも イ草の種類によって様々です。

実物の畳のゴザをお持ちして無料でお見積りしていますので、どうぞご覧になってください。

カビ対策!畳のお手入れ

沖縄

クーラーや除湿器をつけっぱなしにして、温度・湿度対策ができれば安心ですが「和室にクーラーがない。除湿器を持っていない」という時にもできる畳のカビ対策を考えてみます。

*新しい畳はカビが生えやすいので、1年目の梅雨はカビ予防を!

① 梅雨の間、 1日中ずっと 扇風機を畳にあてる(電気代・約25円/日・強風)・・・カビの胞子を付着させないため

② クイックルワイパーで畳を拭き掃除(目に見えないカビの胞子をふき取るため。和室が汚れていなくても畳の表面をさっと拭いて、カビの種を取ってしまいましょう!)

③ 洗濯物を畳の部屋に干さない

6月の沖縄は 湿度80% を超え、あちこちでカビが生えやすくなってきます。新しい畳を気持ちよくお使いいただけるようご参考ください。

(もし、生えてしまったという場合は質問Q&Aにお掃除方法を載せています。)

カビ対策!梅雨の畳のお手入れ

八重瀬町

梅雨!

新しい畳は イ草の緑色、香りも清々しいものです。

・・・しかし、畳替えをしたばかりの一年目の畳は、梅雨時の温度と湿度で表面にカビが生えてしまうことがあります。

・・・二年目以降、黄金色に乾燥するとカビの心配は ぐっと なくなっていきます。

・・・新しいきれいな畳を きれいに保つためのお手入れのコツを紹介します。

梅雨時のお手入れ

・除湿器やクーラーで湿度が上がらないようにする

・水ぶきはしない(より湿度が上がってカビやすくなります)

・畳間に 洗濯物を室内干ししない

もし、カビがはえてしまったら・・・

1.掃除機や雑巾でカビをとる

2.エタノールをスポンジにとって拭き、除菌!

(アルコール度数が高いので火気厳禁!火の近くでは使わない)

3.柔らかいブラシなどで掻き出し、乾燥させてから仕上げの掃除機をかける

沖縄のベッドに畳を敷く

那覇市

暑い沖縄、ベッドに畳を敷きたいというご注文が増えます。

お客様からのベットに畳を敷きたい理由として多いのは

・暑いから

・腰が痛いから

・畳ベッドの畳を新しくしたいから

この3つが多いです。

※ベッドの縦横サイズを教えていただければベッド用畳をいくらぐらいで作れるか電話でお伝えできると思います。

理由1. マットレスだと暑いから

沖縄の暑い夏には、畳の方が涼しいという声が多いです。

タオルケットで畳の上にゴロンと寝るのも気持ちいいですよね。

季節ごとに畳とマットレスで使い分けるのも良いかと思います。(特に沖縄県産ビーグで作った畳は通気性が良く、さらりとした肌触りで涼しいので暑い時期にはピッタリです。)

理由2.腰が痛くなるから

腰痛を理由にベッドに畳を敷く方が結構いらっしゃいます。

ベッドのマットレスが柔らかすぎて腰に負担がかかっているときなど、適度に固さのある畳と布団の組み合わせの方が、腰への負担を減らしてくれるようです。

理由3.畳ベッドの畳を新しくしたい

長く使ってささくれたり、凹凸してきた畳ベットの畳を張替え出来ます。

カビにくい畳や、インテリアにあわせたカラー畳にすることも可能です。新しい畳のさわやかな香りはリラックス効果もあるので、より熟睡出来るのではないでしょうか。

自宅を手造り!!

糸満市

自宅を手作りされた木工家具作家さんのお宅に畳を納めました。

木造2階建のご自宅は、何百枚という外壁板の表面を焼き、防水防腐効果をだし、貼り付けていくという、とても手間をかけた造りでした。ドアや建具、和室の壁の漆喰塗りも全てご自分で手がけたとのこと、まさに手作りとこだわりのお家でした。

畳を納品したときにはまだ未完成の部分もあり、住みながら完成させていくとのことで、手作りの醍醐味というか、とても楽しそうだなと、暮らしとともに完成していく家、素敵ですね。

畳は、こだわりの沖縄県産ビーグ(※)を使用しました。

和室の壁は沖縄の漆喰で塗られ、沖縄ビーグとあいまって、素朴で力強い感じがします。

漆喰や畳は室内の空気を浄化し、調湿効果も高いので1年を通して快適です。

安心感と暖かみのあるホッとする雰囲気の和室でした。

※沖縄県産ビーグは本土のイ草と比べ2倍以上も太くとても丈夫なイ草です。無染色で艶々とした天然の色が特徴です。農薬を使用せず、収穫後農家さん自ら織り上げています。丈夫でしっかりと身の詰まったイ草はクッション性も高く快適な踏み心地です。特に今年は台風の影響もなく非常に出来が良いのでお勧めです。

畳のお手入れシート

うるま市

タタミを納品させていただいたお宅には、タタミのお手入れシートを差し上げています。

表面にはタタミのお手入れ方法が、裏面には、障子・網戸・ふすまなど当店で施工できるタタミ以外についても載っていますので、暮らしの中でお役に立ててもらえばと思います。

掘りごたつの畳

南城市

4畳半の畳間にビーグ表と 黄色の梅のヘリで施工させていただきました。

明るくやさしい雰囲気に、ということで選んでいただいた ヘリを使い、杉壁のやわらかさに溶け込むような畳に仕上がりました。

真ん中の半畳を取ると、掘りごたつになっています。

座っても、ゴロリと寝転んでも と、使いよく 気持ちのよい畳間です。

梅の柄のヘリは、光の具合で表情が変化する当店でも人気の畳縁です。ピンク、青、黄と3色あり、今回の「黄色」はやさしい雰囲気に。

窓からの日光がほんわりと、暖かなお昼寝したくなる、なんとも和む和室でした。

居酒屋 柔

宜野湾市

宜野湾市の居酒屋 柔さんに畳を納品してきました。

店名の「柔」は オーナーさんが柔道をやっていたからだそうです。

もともと、読谷で長らくお店をやっていたそうですが、このたび宜野湾に移転オープンするとのこと.

12畳の広々した畳の席はちょっとした道場みたいです。

和室を活かして

糸満市

2世帯住宅を新築されたお客様のお宅の畳を納品してきました。

お子さんが並んで勉強できるようにと、窓際に机コーナーのある2階の和室には、和紙表の琉球畳を、お部屋の窓からのやわらかい光が、ほんわかと暖かくて素敵な空間でした。

2階からの眺めを楽しみながら 広々と勉強できる ように考えられていて、窓際に一枚の板を机として取り付けることで和室の使い方が広がって、素敵な設計だなと思います。

1階の和室は、丹精込めて育てられた 沖縄県 照間産のビーグで施工させていただきました。

香りも良く、太く丈夫なイ草で 織られているので 使っていくと黄金色にツヤの出てくる畳表です。

梅をあしらったブルーの畳へりで、とても上品な雰囲気です。

銀糸で織り込まれた 梅の柄が障子越しの光で輝いて 表情豊かな美しさがあります。

1階、2階それぞれの和室が 家族の憩いの場となりますように.

県産ビーグ格安で畳替え

八重瀬町

年末の大掃除で、畳表の倉庫を整理しています。

畳表(ゴザ)は、材料となる イ草の太さや色味が育った田んぼによって違ってきます。

お客様の畳を作るときには、同じ田んぼの畳表でひと部屋分揃えるので、田んぼごとに2,3枚仕入れた分から余ってしまいます。

今回は 色味が違うせいでしまい込まれていた畳表 を 倉庫から取り出してきました。

格安でご提供いたしますので 「色味が少し違ってもOK!! 」 というお客様がいらっしゃいましたら、どうぞご連絡下さい。

第一弾として、

県産ビーグ・・・1畳サイズ 9枚、半畳サイズ 12枚

・8畳間

・6畳間

・4畳半なら2部屋

・半畳サイズの琉球畳(縁無し畳)なら 30枚 まで作れます。

・・・実物の材料をお持ちしますので、色味がどの程度違うのか確かめられた上でご検討下さい。

金色の畳ヘリ

八重瀬町

畳のヘリ、実はたくさんの色柄があり、1000以上の種類があります。お部屋のイメージも変わってくるので迷うこともあるかと思います。

黒や茶のヘリは、くっきりと畳のラインが出るのでピシッとした雰囲気に、無地のヘリは伝統的な和室の雰囲気に、そして、以外に しっくり くるのが 金色系のヘリ。

畳表が日焼けして、黄金色になってくると 金色のヘリと畳表の色がそろって、ヘリだけが目立つことがなく、部屋が広く感じられる・・・

忠孝蔵 秋祭り

豊見城市

忠孝酒造の秋祭りへ行ってきました。

今回も大盛況で、 屋台でつまみを買い 忠孝酒造のお酒をいただきながらカラオケ大会を楽しんだり、利き酒に挑戦したり、陶器市で泡盛とカーミ(甕)をお買い得価格で購入したり、古酒を無料で試飲させていただいたりと 楽しすぎるお祭りでした。

忠孝酒造は美味しい泡盛を作るだけでなく、泡盛の貯蔵に適したカーミ(甕)を焼いています。

その下に敷く小さな畳を 川武タタミ店で製作させていただいています。

ちょうど 甕と畳を購入しているお客様がいらしたので、嬉しくて写真を撮らせていただきました。

釜の中で炎が生み出した模様がとても印象的な甕です。

子どもが生まれた記念に甕入りの泡盛を購入し、仕次ぎをしながら 酒を育て、成人式に みんなで祝い酒にする。

そんな素敵な時間の流れを 甕の下から支えています。

たたみ工場見学

八重瀬町

まち探検 畳工場の見学のようすです。

畳を作っているところはなかなか見る機会がないかと思います。

畳を縫って仕上げるまでの流れを見ていただきながら、畳の材料やちょっとした歴史などご説明できるかと思います。

(日程などは前もってご連絡いただけるようお願いします)

沖縄独自の畳文化、日本独自の畳文化を知ってもらって、畳好きな人がもっと増えたらいいな・・・

防虫紙おすすめです

那覇市

タタミの表替えをさせていただきました。

猫を飼っていて、防虫シートも敷きたいという事で、

「マイスタット」という防虫・防カビシートです。これまでの防虫紙と違い、安全性が高く、無臭、さら効果も長いという優れものです。

タタミを敷きこむ前に床に防虫シートを敷きます。

効果が長いので、この先も敷いたままでお使いいただけます。

県産ビーグで表替えさせていただきました。

太く しっかりとした イ草で、穏やかな優しい香りと、自然な色味が特徴の沖縄県産の畳表です。

畳は年数とともに多少 縮んだりするので、施工する際に きちんと直しています。

ビーグの畳、 隙間もなく 気持ちよくお使いいただければ嬉しいです。

フローリングから畳間へ

南風原町

「生まれてくる子どもを畳の上で育てたい、でもアパートに畳間がないんです。」

という、畳屋として とても嬉しい声にお応えしました。

畳をフローリングの上にそのまま置くと、畳がずれたり、角々がつぶれたりと困ったことが起こります。

畳の周りを木材で囲んで敷居を作ればいいのですが、賃貸物件では ネジや釘を使った施工は難しくなります。

そんな時は、川武タタミ店におまかせください!!

お客様のお部屋に合わせて、ネジも釘も使わず、お部屋に傷をつけることのない はめ込み式の敷居を制作します!!

色もお部屋の雰囲気に合わせてチョコレートブラウンで仕上げました。

ぴったりと合うように制作してありますが、取り外しも簡単で引っ越しの際には 次のお部屋に持っていくことも可能です!

伊是名島 古民家再生

伊是名島で進められている古民家再生プロジェクト

http://www.shimanokaze.jp/

風雨にさらされ 朽ち果てようとしている古民家を修復再生し、島の風景を守るとともに、有効に活用することを目的にした古民家再生プロジェクト

沖縄の文化を後世に残しつつ、実際に住み、気候風土に適したウチナーヤーの良さを実感できるすばらしい取り組みだと思います。

建物の中はというと・・・

一番座、二番座 が 広々と続き、開け放つと 庭とひとつづきになる風通しの良い空間です。

畳は、沖縄県産のビーグ表を使って 作らせていただきました。 丈夫なビーグは、使い込むほどに艶が出て、飴色になっていきます。

風を感じながら、畳でくつろいだり・・・

沖縄の家、良いなぁ。

玉泉洞おきなわワールド

南城市

沖縄の代表的な観光地 おきなわワールド

築100年以上経た古い民家を移築し、

古都・首里の城下町の町並みを再現しています。

その古民家に畳を入れさせていただきました。

旧上江洲家

ここは、久米島の具志川城主の末裔である

上江洲家の再現古民家だそうです。

家屋内はどうなっているかというと・・・

様々な古民家がありますが、それぞれの家屋内では紅型や機織り、紙すき等の伝統工芸の実演と体験教室を開催してました。

旧上江洲家では、ちょうど三線の体験教室のさなかでした。

まるで琉球時代にタイムスリップしたかのようなのどかな雰囲気の中、三味線の音色を聞きながら畳を敷き込みました。

広々とした畳間が並び、まさに城主末裔の旧家というような立派なつくりになっています。

良い機会だったので、他の古民家も見せていただきました。

旧喜屋武家

お話によると旧喜屋武家は、八重瀬町の仲座からの移築とのこと

私の地元の町からの古民家があるとは知らなかったので

とても嬉しくなりました。

天井の造りがとても好きです。

なるべく、当時の状態で移築・再現されているとのことです。

他の古民家にも是非、畳を入れたいです。

お仕事をさせていただきながら、観光地めぐり・・・ 畳屋でよかった。

変形畳(コの字畳)

八重瀬町

コの字の畳を作りました。

作業のほとんどが機械を使用できない手縫いになります。

変形畳の製作は、技術の向上や新しいアイディアの発見にもつながるので

手間はかかりますが、腕の見せどころ、やりがいを感じます。

敷き込みのとき、隙間なく綺麗に収まると嬉しいものです。

実際に敷きこんだ写真です。

真ん中の半畳を取ると、堀こたつになる設計です。

家族団らんのお役に立てると嬉しいですね。

畳床について

この日曜は、久しぶりに良いお天気でした。

年末のこの時期、天気が良いと一昔前までは、畳干しをしている風景をよく見かけたものですが、最近は少なくなりました。

住宅事情もあるとは思いますが、一番大きな理由は、畳床がワラを使った”ワラ床”から、インシュレーションボードやポリスチレンフォームを使った”建材床”に変わっていることがあげられると思います。

畳床には大きくわけて

”ワラ床”と”建材床”に分けられるのですが、

その特徴や利点、欠点を少しずつ書いていきたいと思います。

また、沖縄の気候や個々人のライフスタイルに合わせた、”畳床”の選択などについても書いていければと思います。

次回へ続く

畳の歴史_奈良時代の畳

存在する最も古い畳は奈良時代の畳です。

「御床畳」(ゴショウノタタミ)という 木でできた台の上に置かれたものが、奈良東大寺の正倉院に保管されています。現在ある畳とは違い、、真薦(マコモ)を編んだござのようなものを5、6枚重ねて畳床とし、イグサの菰(コモ)で覆って錦の縁がつけられていました。これを2台並べ、眠るときのベッドのように使用していました。当時の畳は、現在のように敷き詰めて使用するのではなく、寝具として使われていたということになります。

「古事記」にも畳の話は登場しますが、現在のござのようなものであったろうと推測できます。794年から1179年には畳があったようですが、それ以前はこのようにござのような扱いだったようです。

(写真は正倉院に収められている御床畳の残欠)

たたみの値段

たたみの値段 障子のはりかえ

障子のはりかえ ふすまの張替え

ふすまの張替え アミ戸のはりかえ

アミ戸のはりかえ 琉球畳の値段

琉球畳の値段 トップページへ

トップページへ 畳店紹介

畳店紹介 質問Q&A

質問Q&A ブログ

ブログ